OZG-UmsetzungHeilige Kuh schlachten

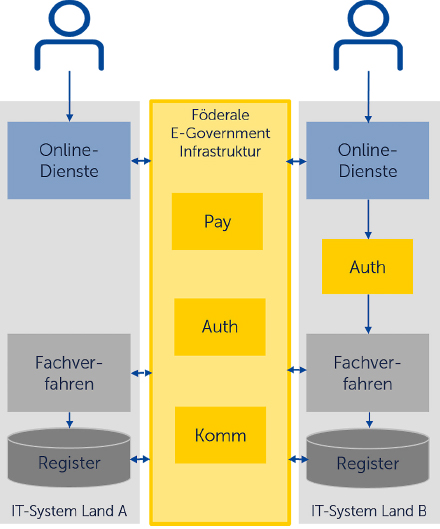

Plattformansatz: Zentrale Basisdienste werden bereitgestellt.

(Bildquelle: N3GZ)

Wenn es eines Sinnbildes bedurft hätte, wie wenig erfolgreich das „alte“ Onlinezugangsgesetz war, dann war es die Wohngeldreform Anfang des Jahres: ein Menetekel der Digitalisierung. Sie hat gezeigt, wo wir in Deutschland bei der Modernisierung von Staat und Verwaltung stehen, nämlich irgendwo im Nirgendwo. Kaum eine Kommune war auf die neuen gesetzlichen Vorgaben vorbereitet. Es fehlte an allem: Geld, Personal, Organisation und digitalen Verfahren. Deutlicher hätte es kaum kommen können. Die Digitalisierung der Verwaltung hat ein Föderalismusproblem. Wohngeld ist eine Bundesleistung und hätte zentral abgewickelt werden können und sollen.

Es zeigt sich immer deutlicher, dass der Föderalismus im Verwaltungsbereich ebenso wie im Bildungsbereich ein echter Hemmschuh ist. Viel zu lange wurde an einer Governance festgehalten, die auf föderale Befindlichkeiten und das Wohlwollen von Landesfürsten und Landesparlamenten setzt, die zwischen Besitzstandswahrung und Kooperation schwanken. Das Nachfolgegesetz, das OZG 2.0, setzt diese Flickschusterei fort. So wird die Verwaltungsdigitalisierung nie gelingen, meinen viele und prophezeien bereits das Scheitern des Prinzips Einer für Alle (EfA), des Single Digital Gateway und der Registermodernisierung. Ist die deutsche Verwaltungsdigitalisierung völlig falsch konzipiert?

Radikaler Neuanfang statt Weiter so

Für einen radikalen Neuanfang plädiert zumindest das Nachwuchsnetzwerk N3GZ, die „Jugendorganisation“ des Nationalen E-Government Kompetenzzentrums (NEGZ). Es vereint mehrere hundert junge Rechts-, Verwaltungs- und Sozialwissenschaftler sowie Akteurinnen und Akteure aus Ministerien, Spitzenverbänden und der Wirtschaft. Der digitale Nachwuchs, der sich noch lange mit den Erfolgen und Misserfolgen der Verwaltungsdigitalisierung beschäftigen wird. „Uns geht es um den interdisziplinären Austausch, die Vermittlung und den Zugang zu Wissen und Informationen“, sagt Marvin Baldauf, einer der Sprecher des Netzwerks. „Wir sind ein selbst-organisiertes Netzwerk, in dem auch mal kontrovers und undiplomatisch diskutiert werden kann.“

Auf der Kongressmesse Smart Country Convention im vergangenen November hatte das N3GZ-Netzwerk einen Workshop veranstaltet und ging mit dem „alten“ Onlinezugangsgesetz ins Gericht. Dessen Scheitern war zu diesem Zeitpunkt bereits absehbar, und dennoch bemühte sich insbesondere das Bundesinnenministerium um einen Spin und stellte die Etappenziele als große Erfolge dar. Als dann im Februar dieses Jahres ein neuer Gesetzentwurf vorgelegt wurde, nahmen Verbände und Organisationen vielfältig und kritisch Stellung. Ihre Einwände finden sich in dem am 24. Mai 2023 vom Bundeskabinett beschlossen Folgegesetz jedoch kaum wieder. Immerhin: Ein zentrales Nutzerkonto in Form der BundID ist nun gesetzt, das Schriftformerfordernis weitgehend passé und Once Only taucht als Zielvorstellung auf.

Die Vorstellungen des N3GZ-Netzwerks gehen allerdings in eine ganz andere Richtung. Die jungen Digitalisierer sprechen sich für einen konsequenten Plattformansatz aus. „Wir haben bereits auf der Smart Country Convention ganz intensiv den Government-as-a-Platform-Ansatz diskutiert, die verbindliche Umsetzung einheitlicher Schnittstellenstandards“, sagt Frederick R. Heinz, Initiator des Workshops. „Und wir sind in dem Zusammenhang auch nochmal in die Föderalismusdebatte eingestiegen.“

Staats-IT besser orchestrieren

Government as a Platform bedeutet, dass eine zentrale staatliche Stelle verbindliche Infrastruktur-Basisdienste anbietet – eine Art Middleware zwischen dem Front End des Online-Zugangs und den unterschiedlichen Fachverfahren im Back End der Verwaltungen. Eine solche zentrale IT-Infrastruktur ermöglicht die medienbruchfreie Abwicklung von Verwaltungsdienstleistungen über Länder- und IT-Systemgrenzen hinweg. Statt 575 Online-Zugänge für die Verwaltungsservices von Bund, Ländern und Kommunen zu entwickeln und flächendeckend in allen Kommunen auszurollen, sieht die Plattform-Infrastruktur lediglich zentrale Basisdienste wie Identifikation, Kommunikation und Payment vor. Der Rest bleibt dezentral. „Unser Anspruch müssen medienbruchfreie Lösungen sein, die länderübergreifend interoperabel und anschlussfähig sind“, sagt Marvin Baldauf, „genau deswegen müssen wir die IT-Architektur zum Plattformansatz weiterentwickeln.“

Der Clou: Die notwendigen zentralen Elemente sind bereits vorhanden. Mit der BundID gibt es eine einheitliche Identifikations- und Zustellmöglichkeit, mit ePayBL eine Bezahlschnittstelle und mit FIT-Connect einen standardisierten Kommunikationsdienst. „Ein wichtiger Teil des Konzepts besteht darin, dass die einzelnen Online-Dienste und Fachverfahren dezentral bleiben“, sagt Peter Kuhn, der für das N3GZ-Netzwerk eine Kurzstudie zur Nutzung der Potenziale von Plattformstrukturen und -prinzipien in der deutschen Verwaltungsdigitalisierung verfasst hat (hier geht es zum Interview). „Bei der OZG-Umsetzung ist problematisch, dass versucht wird, die Online-Dienste zu zentralisieren und Einheitlichkeit zu schaffen, ohne aber eine einheitliche Infrastruktur zu haben.“

Ganz so neu ist der Gedanke nicht. In der Studie wird auf Länder wie Großbritannien, Estland und Italien verwiesen, wo man gute Erfahrungen mit einer gemeinsamen Infrastruktur gemacht hat. In Deutschland spricht sich seit Jahren der Nationale Normenkontrollrat (NKR) für eine bessere Orchestrierung der Staats-IT aus und forderte unlängst eine Trendumkehr beim OZG-Änderungsgesetz. „Das Einer-für-Alle-Prinzip hat sich in Bezug auf die Erstellung von Software-Produkten weder als erfolgreich, noch als nachhaltig erwiesen. Statt auf EfA-Software muss das Augenmerk auf EfA-Standards und EfA-Basiskomponenten gelenkt werden, um föderal verteilte IT-Systeme und Software-Produkte interoperabel zu machen und einen innovationsförderlichen Wettbewerb im Bereich öffentlicher IT abzusichern“, heißt es in einem Positionspapier. Und auch innerhalb der Föderalen IT-Kooperation (FITKO) und des IT-Planungsrats ist der Plattformansatz nicht unbekannt. Schon 2019 wurde in einem FITKO-Papier der Gedanke einer Plattform-Infrastruktur diskutiert, aus dem letztlich der Routing- und Zustelldienst FIT-Connect hervorgegangen ist, der seit Januar 2023 als API-Schnittelle ein offizielles Produkt des IT-Planungsrats ist.

Es braucht eine Grundgesetzänderung

Wenn nun die notwendigen Komponenten vorhanden sind und die Vorteile auf der Hand liegen, stellt sich die Frage, warum der Plattformansatz nicht längst Realität geworden ist. Warum wird an der umständlichen föderalen Zusammenarbeit im Rahmen des EfA-Prinzips festgehalten, das so viele Fragen offen lässt – nicht zuletzt die Frage der Finanzierung im föderalen Zusammenspiel? Die Antwort hat nicht nur mit der falschen Fokussierung des OZG auf den Online-Zugang und den bereits aufgewendeten enormen finanziellen Mitteln zu tun. Vielmehr scheuen die Verantwortlichen vor allem die Konsequenzen des Plattformansatzes: Es müsste eine Grundgesetzänderung herbeigeführt werden.

„Sehr viele Probleme der Verwaltungsdigitalisierung – die Langsamkeit, die scheinbar unlösbaren Hürden und hohen Kosten der aktuellen föderalen Zusammenarbeit und die Fokussierung auf Dienste statt auf Infrastruktur – resultieren aus dem Versuch der Umschiffung dieser Grundgesetzänderung“, sagt Inga Karrer, die an einem Impulspapier des NEGZ mitgewirkt hat. Zusammen mit Moritz Ahlers hat sie die rechtlichen Voraussetzungen für einen Plattformansatz in der deutschen Verwaltung untersucht. Zwar gibt es den Artikel 91c des Grundgesetzes und E-Government-Gesetze von Bund und Ländern. Die beiden Autoren kommen aber zu dem Schluss, dass die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern eine gemeinsame und verbindliche Plattform-Infrastruktur nicht zulässt.

„Bei einer Simultangesetzgebung würden Bund und Länder das E-Government-Gesetz des Bundes und die entsprechenden 16 Gesetze der Länder aufeinander abstimmen und angleichen. Auch auf diese Weise lässt sich im Föderalismus Einheitlichkeit herstellen“, meint Moritz Ahlers, der seit Juni als Jurist bei der FITKO beschäftigt ist. „Praktisch findet im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung gegenwärtig aber keine konsequente Simultangesetzgebung statt. Die Kompetenz des Bundes zur unabhängigen Vorgabe verbindlicher Basisdienste ist aktuell auf die Bundesverwaltung und den Vollzug der Bundesgesetze durch die Länder beschränkt.“ Will man dem Bund, dem IT-Planungsrat oder einer sonstigen Stelle mit dem beschriebenen Plattformansatz die zentrale Vorgabe einer verbindlichen Nutzung einheitlicher Basisdienste für sämtliche Verwaltungsebenen ermöglichen, müsste man, so Ahlers, zunächst die Kompetenzordnung des Grundgesetzes entsprechend anpassen.

Innovationsfähigkeit erhalten

Wäre das überhaupt vorstellbar, läge eine Grundgesetzänderung oder „Digitalverfassung“ – für die sich im Übrigen auch der AKDB-Vorstandsvorsitzende Rudolf Schleyer im Juniheft von Kommune21 ausgesprochen hat – zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Bereich des Möglichen? Danach sieht es nicht aus. Im OZG-Änderungsgesetz wurde der EfA-Ansatz bestätigt und konsolidiert. Ob EfA-Leistungen ohne einheitliche Schnittstellenstandards indes eine gute Form der übergreifenden Zusammenarbeit sind, wird vom Plattformansatz infrage gestellt.

Auf einen weiteren Aspekt macht Inga Karrer aufmerksam: „Ein Plattformansatz erhält die Innovationsfähigkeit im föderalen System. Denn man gewinnt Zentralität an den Stellen, die von allen gebraucht werden und nicht ständigen Anpassungen von Fachgesetzgebungen unterliegen. Und man überlässt die tatsächlichen Dienste auf Basis dieser Komponenten den Behörden und ihren Usern – so können fachgesetzliche Änderungen, landesspezifische Verordnungen und Nutzer-Feedback schnell eingearbeitet werden. Das ist sinnvolle Subsidiarität im digitalen Raum.“ Einen Versuch wäre es wert.

Download des NEGZ-Impulspapiers „Rechtliche Wege hin zum föderalen Plattform-Ökosystem“

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Juli 2023 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Sachsen: Ziele des Koalitionsvertrags begrüßt

[16.04.2025] Sachsen unterstützt die im neuen Koalitionsvertrag umrissenen digitalpolitischen Vorhaben – darunter antragslose Verwaltungsleistungen, die DeutschlandID und zentrale IT-Kompetenzen des Bundes. Auch eine Grundgesetzänderung hält das Land für notwendig. mehr...

IT-Planungsrat / FITKO: Gemeinsamer Jahresbericht für 2024

[14.04.2025] Im gemeinsamen Jahresbericht für 2024 berichten der IT-Planungsrat und die Föderale IT-Kooperation (FITKO) über ihre Tätigkeiten und Erfolge. Erstmals kommen auch die Gremien, Arbeits- und Projektgruppen zu Wort. mehr...

Koalitionsvertrag: Digitalministerium soll kommen

[10.04.2025] Union und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Kommunen und Verbände begrüßen das geplante Digitalministerium, sehen Fortschritte beim Bürokratieabbau und fordern eine zügige Umsetzung zentraler Vorhaben. mehr...

IT-Planungsrat: Fachkongress „Digitalisierung – einfach machen“

[08.04.2025] Der 13. Fachkongress des IT-Planungsrats wurde in diesem Jahr von Niedersachsen ausgerichtet. Mehr als 700 Teilnehmende aus der Verwaltung waren vor Ort in Hannover. Auch das BMI war in diversen Sessions mit dabei. mehr...

Bund: Bericht zum Bürokratieabbau

[08.04.2025] Die Bundesregierung hat ihren Bericht zum Bürokratieabbau 2022/2023 vorgelegt. Er enthält auch eine Bilanz zu den Meseberger Beschlüssen und der Bürokratieentlastungsverordnung für Unternehmen und Bürger. mehr...

Hessen: CIO und CISO neu besetzt

[07.04.2025] Louisa Solonar-Unterasinger übernimmt in Hessen das Amt der CIO, Ralf Stettner kehrt als CISO ins Innenministerium zurück. Die Landesregierung besetzt damit zwei zentrale Positionen für IT-Steuerung und Informationssicherheit neu. mehr...

OSBA: Luft nach oben bei Open Source

[02.04.2025] Die Open Source Business Alliance sieht im Entwurf der Koalitionsarbeitsgruppe zur Digitalpolitik Nachbesserungsbedarf. Besonders beim Thema Open Source fehle es an klaren Zielvorgaben, auch Angaben zu einem zentralisierten Digitalbudget fehlten bisher. mehr...

Digitalministerkonferenz der Länder: Digitale Agenda verabschiedet

[01.04.2025] Die Digitalministerkonferenz der Länder hat eine gemeinsame Agenda zur digitalen Zukunft beschlossen. Im Fokus stehen klare Zuständigkeiten in der Verwaltung, der Einsatz von KI, digitale Unabhängigkeit und der Breitbandausbau. mehr...

Sachsen: Doppelhaushalt setzt Fokus auf Digitalisierung

[01.04.2025] Die Sächsische Staatskanzlei setzt bei der Verwendung der Mittel, die ihr im Doppelhaushalt 2025/2026 zugebilligt wurden, einen Schwerpunkt auf Digitalisierung und Verwaltungsoptimierung. mehr...

Baden-Württemberg: Entwicklung einer Datenstrategie

[01.04.2025] Für eine gelungene Digitalisierung sind Daten eine unentbehrliche Grundlage. Nun erarbeitet die Landesregierung Baden-Württemberg eine landesweite Datenstrategie. Auf dem Beteiligungsportal können die Eckpunkte der Datenstrategie eingesehen und aktiv an der Ausarbeitung mitgewirkt werden. mehr...

NEGZ: Impulse für die Digitalverfahrensgesetzgebung

[31.03.2025] Unterschiedliche Regelungen auf Bundes- und Landesebene sowie Überschneidungen zwischen verschiedenen Gesetzen stehen einer kohärenten Digitalverfahrensgesetzgebung entgegen. Das NEGZ hat nun ein Impulspapier zur Schaffung rechtssicherer Grundlagen für die Verwaltungsdigitalisierung vorgelegt. mehr...

IT-Planungsrat: Föderale Digitalstrategie, Teil 2

[27.03.2025] Der IT-Planungsrat hat jetzt den zweiten Teil der Föderalen Digitalstrategie verabschiedet. Die beschlossenen strategische Leitplanken definieren konkrete fachliche Zielstellungen sowie Rahmenbedingungen für die künftigen Umsetzungsvorhaben. Darüber hinaus wurde die langfristige Finanzierung der Deutschen Verwaltungscloud (DVC) gesichert. mehr...

Hessen: Zentrum für digitale Resilienz geplant

[25.03.2025] Deutschland will seine digitalen Infrastrukturen besser vor Krisen und Katastrophen schützen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus unterzeichneten einen Letter of Intent zur Gründung eines nationalen Zentrums für digitale Resilienz. mehr...

Bitkom: Sondervermögen soll Verwaltung digitalisieren

[25.03.2025] Der Digitalverband Bitkom fordert, 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für einen „Digitalpakt Deutschland“ zu nutzen, darunter 10 Milliarden Euro für die Verwaltungsdigitalisierung. Das Geld könnte in moderne Register, föderale Vernetzung und eine sichere Cloudinfrastruktur fließen. mehr...

Rheinland-Pfalz: Digitalrat nimmt Arbeit auf

[24.03.2025] Rheinland-Pfalz hat ein neues Expertengremium für Digitalthemen. Der 17-köpfige Digitalrat soll Digitalisierungsschwerpunkte des Landes weiterentwickeln. Unter Vorsitz von Digitalministerin Dörte Schall und Informatikprofessorin Katharina Zweig berät das Gremium Politik und Verwaltung. mehr...